叙言提供的信息有限,而《三国志·韦昭传》又不及《国语》注,因此进一步的考证须另辟蹊径。《国语解》有不少以三国地名注释春秋古地的内容,而三国一些郡县的废置史有明文,这或能为考释韦注作年提供帮助。

需要指出,由于孙吴与曹魏、西晋长期敌对,韦昭注不可能使用曹魏西晋新设置的郡县名。故涉及江北地名时,韦昭往往沿用汉代旧称。譬如,《周语·周语上》:“厉王虐,国人谤王……王不听,于是国莫敢出言,三年,乃流王于彘。”韦昭注:“彘,晋地,汉为县,属河东,今曰永安”[5]。韦昭指出,彘地汉时即为县,隶属河东郡,后彘县改名永安县。这与史书所记汉代彘地地名沿革相合。考《水经》:“又南入河东界,又南过永安县南”,郦道元《注》云:“故彘县也,周厉王流于彘,即此城也。王莽更名黄城,汉顺帝阳嘉三年,改名曰永安”[6]。《续汉书·郡国志》载“河东郡”下有永安县云:“故彘,阳嘉二年更名”[7]。尽管《水经注》与《续汉志》在彘县改名永安的时间上有一年的差异,但其沿革与韦昭注并不矛盾。魏晋时期,永安县隶属平阳郡。《三国志·三少帝纪》:“(正始)八年春二月朔,日有蚀之。夏五月,分河东之汾北十县为平阳郡。”[8]而永安县恰在划归平阳郡的汾北十县内。《晋书·地理志上》“平阳郡”下有永安县。西晋杜预《左传》注亦涉彘地。《左传》昭二十六年:“至于厉王,王心戾虐,万民弗忍,居王于彘。”杜预《春秋释例》云:“平阳永安县东北彘”[9]。显然,永安县在西晋隶属平阳郡。

再如修武县。《国语·晋语五》:“阳处父如卫,反,过宁”,韦昭注:“宁,晋邑,今河内修武是也”[10]。《续汉书·郡国志》河内郡下有“修武”县,《三国志·魏书·张范传》亦云:“张范,字公仪,河内修武人也”[11]。而入晋后修武县隶属汲郡。《晋书·地理志》汲郡下有修武县,《左传》杜预注亦可证明。《左传》文五年:“晋阳处父聘于卫,反过宁,宁嬴从之”,杜预注:“宁,晋邑,汲郡修武县也。”[12]此类还有不少。因此,推断《国语解》作年无法据韦昭所用汉代郡县名,只能以江东孙吴政权设置的郡县为依据。这类地名尽管不多,但至关重要。

我们认为,韦注初撰的时间上限可能不早于赤乌五年(242),距虞翻之卒(233)近十年。《国语·吴语》:“若事幸而从我,我遂践其地,其至者亦将不能之会也已,吾用御儿临之”,韦注:“御儿,越北鄙,在今嘉兴”[13]。值得注意,嘉兴县名为吴大帝孙权所改。《三国志·吴主传》:“(赤乌)五年春正月,立子和为太子,大赦,改禾兴为嘉兴” [14]。而且,禾兴之名亦是孙权所命。《吴主传》:“(黄龙)三年春二月……夏,有野蚕成茧,大如卵。由拳野稻自生,改为禾兴县” [15]。由拳为两汉以来县名,《汉书·地理志》会稽郡下有“由拳”县、《续汉书·郡国志四》皆言吴郡下有“由拳”县。《续汉书·郡国志》刘昭注更指出由拳县名为秦始皇所命。其文云:“干宝《搜神记》曰:‘秦始皇东巡,望气者云“五百年后,江东有天子气。”始皇至,令囚徒十万人掘污其地,表以恶名,故改之曰由拳县’。” [16]显然,由拳县自秦初命名至孙吴始改。那么,韦注有嘉兴县则此注作年或当在赤乌五年正月后。

韦注撰成的下限可能不迟于孙皓宝鼎元年(266)。《国语·鲁语下》:“汪芒氏之君也,守封、嵎之山者也”,韦昭注:“封,封山。嵎,嵎山。今在吴郡永安县也”[17]。《三国志·吴书·宗室传》:“瑜字仲异……瑜以永安人饶助为襄安长,无锡人颜连为居巢长,使招纳庐江二郡,各得降附……年三十九,建安二十年卒”[18]。可见,在孙吴建国前的东汉建安时已有永安县。不过,在孙吴后期孙皓将永安县等从吴郡划出,新置吴兴郡。《三国志·孙皓传》裴注载孙皓宝鼎元年下诏曰:“今吴郡阳羡、永安、余杭、临水及丹杨故鄣、安吉、原乡、于潜诸县,地势水流之便,悉注乌程,既宜立郡以镇山越,且以藩卫明陵,奉承大祭,不亦可乎!其亟分此九县为吴兴郡,治乌程”[19]。而宝鼎元年,韦昭尚在,此注不作“吴兴永安县”而作“吴郡永安县”,则作注之时或在设吴兴郡前。此外,值得提到的是,永安县名在西晋时改名武康。《三国志·孙皓传》裴注引晋吴勃《吴录》曰:“永安今武康县也”[20]。《晋书·地理志》:“吴兴郡”下有“武康,故防风氏国”[21]。也明显与韦注不同。这或许可说明此条韦注写定后,并未随其后政区变化而改易,应保留了韦昭注释的最初形态。

由此可知,韦昭注《国语》的时间大致在赤乌五年(242)至宝鼎元年(266)之间。韦昭正值四十岁至六十多岁的学术盛年。

二、明道本《国语解》的音注问题

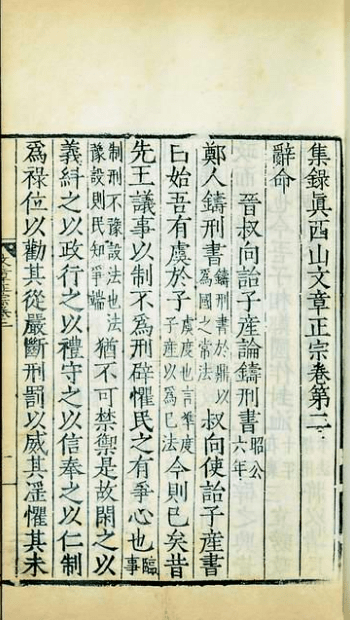

刻本韦昭《国语解》主要有两个版本系统:公序本与天圣明道本(简称明道本)。明道本自清中叶黄丕烈顾广圻据影抄宋刻重雕刊刻以来,清儒近人多奉为《国语》的最善本。随着研究的深入,近年不少学者指出这种认识的偏颇。俞志慧《国语韦注辨正》通过比对后指出,从学术研究角度而言,公序本“更擅胜场”[22]。辛德勇也指出清儒之失根源于乾嘉时期“刻意求新求异,过分倚重挖掘新的版本,从而未能合理的对待常见读本与新获读的罕秘古版”[23]。此外,李佳《国语研究》对《国语》版本做了较细密的研究,认为“从总体上说,明道本往往有遗漏或改写的地方,而国图藏宋刻宋元递修公序本更接近原貌,更为可信”[24]。应该说,这些研究深化了学界对《国语》明道本的认识。但当下的研究多汇聚于《国语》